~九州大学病院 細菌検査室が挑む、標準化と次世代への展望~

九州大学病院 https://www.hosp.kyushu-u.ac.jp/

検査部 副技師長 清祐 麻紀子様/検査部 主任 細菌検査室責任者 山下 有加様/検査部 木部 泰志様/検査部 柳澤 由佳子様 (以上全て取材当時)

取材前記

福岡県の中心部からほど近いエリアに広大な敷地を構え、1,000床以上の病床数を有する九州大学病院。150年にもおよぶ歴史をもつ一方で、世界の病院ランキングでも上位にランクインするほど、高度かつ質の高い医療を提供する病院である。今回は、清祐氏を中心とする細菌検査室のメンバーに話を伺った。

■病院の特徴と細菌検査室について

山下:当院 は、「患者さんに満足され、医療陣も満足し、医療の発展に貢献し得る病院を目指す」という理念を掲げ、九州地域における中核病院としての役割を担っています。西日本最大級の病床数(1,252床)を有しています。大学病院ですから、複雑かつ希少な症例が多いのも事実です。特に当院は、検査に関する精度管理、データの標準化の推進も行っており、迅速かつ正確な検査結果を提示することで臨床貢献を目指しています。また、研究・教育機関でもあるため、研究や学会発表、教育にも力を入れています。

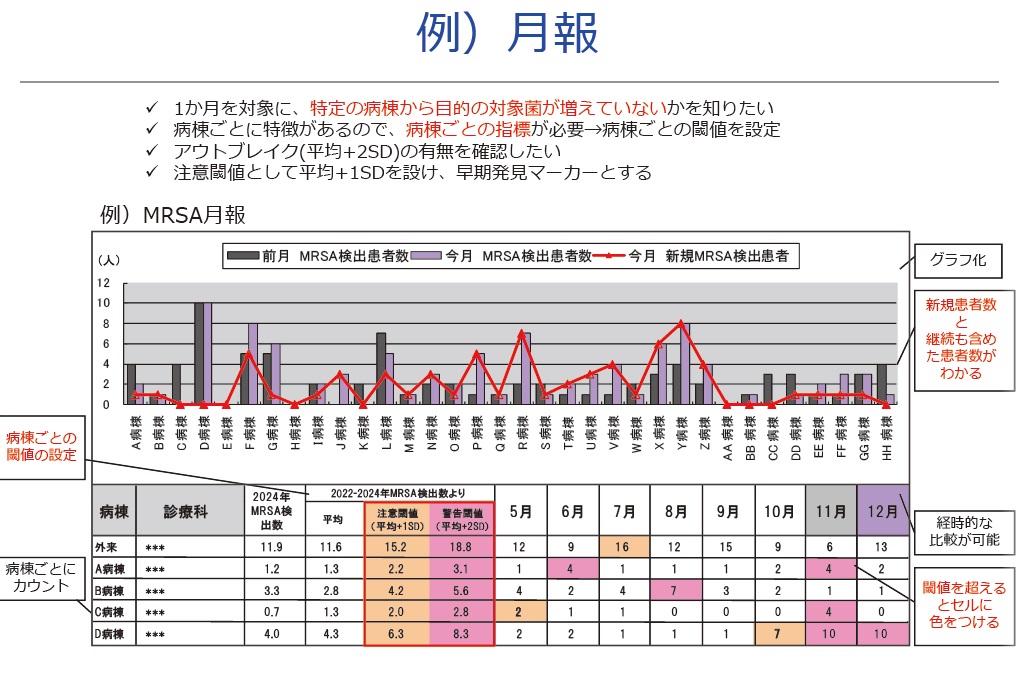

検査部の特徴としては、2006年に国際規格であるISO 15189の認定を取得しています。細菌検査室には9名のスタッフと1名のローテーターが在籍し、 1日あたり100~200件の細菌検査を行います。そしてこれらの検査データを取りまとめ、週報、月報、年報という形で耐性菌の推移などを提示します。「どの菌がどの病棟で多い」「この菌が増えてきている」等の傾向を把握し、状況に応じてさらに詳しく調べています。

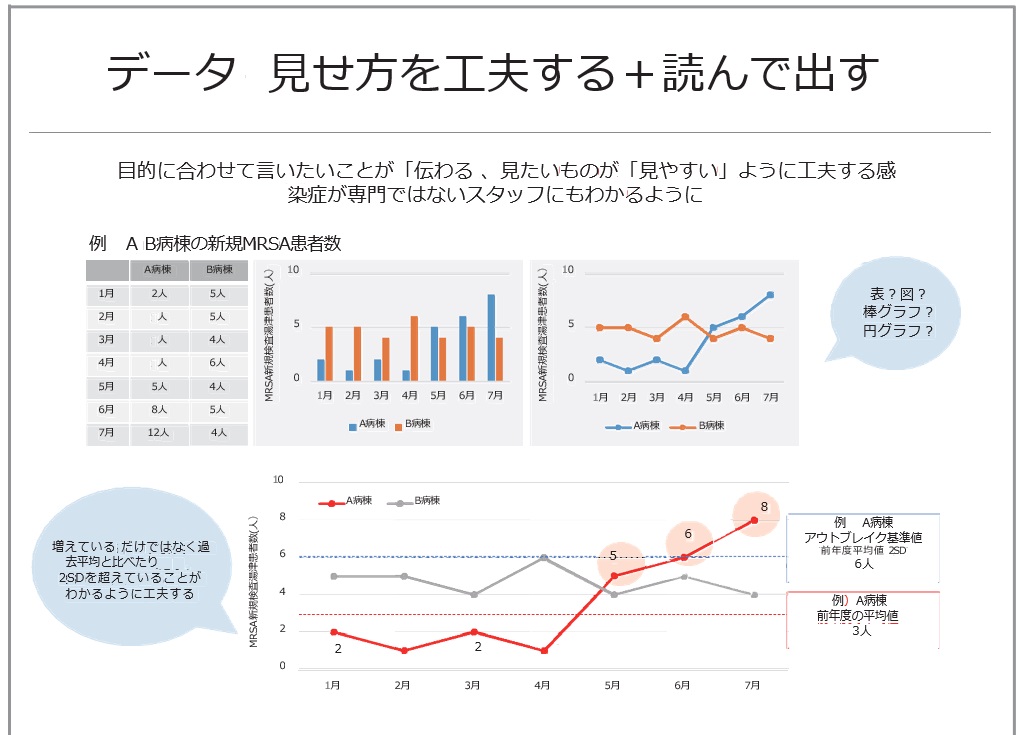

木部:例えば、週報や月報では「どの菌がどの病棟でどれくらい検出されているか」「月ごとにどれくらい検出されているか」という数値を出します。検出数が多い病棟もあれば少ない病棟・診療科もありますので、それが通常と同程度なのか、2SDを超えているのかという観点で比較し、「通常とは異なる状況かもしれない」という状況を誰にでもわかりやすい形でデータとして提示するわけです。

山下:感染管理上重要な耐性菌や感染力の強い菌が出た場合にはICT・ASTと共有して対応するという役割も担います。実際に病棟へのラウンドも行い、必要な指示を出すこともありますが、その根拠となるのが、『正確で、多職種にも理解しやすいデータ』です。

清祐:では、このラボサーベンランスデータの元となるデータをどのようにして出していくのかですが、細菌検査室には10名のスタッフがいますが、「細菌検査は誰が担当しても同じ結果が出せること」が基本であり、そのためには検査システムのマスター管理が非常に重要だと考えています。検査の履歴もすべて残っていますので、そのデータを利用して検査技師の教育にも役立たせていきます。

例えば、日常業務を行っている中で、誰かが「この病棟でこの菌、最近、多くない?」と気づいたら、他のスタッフやICT メンバーに伝える仕組みや環境を整備してきました。今ではICT メンバーではないスタッフでも、おかしいかもしれないと気づいたときに自らが「◯◯菌が増えてないか?」という資料を作って ICT メンバーに伝えることもできるようになっています。

■ICONS21の導入に関して

山下:当院にICONS21が導入されたのは、2015年です。それ以前は別のシステムを使用していましたが、システムの入れ替えが必要な時期がきて、複数社のシステムを比較しました。感染制御システムは機能として比較的似ている部分も多いのですが、その中でもケーディーアイコンズさんのカスタマイズ力に惹かれて、導入を決めました。前述の通り、検査を標準化させるためには、マスター管理が重要です。そして検査の結果を統計資料として提示するからには、誰が見ても分かりやすいものにすること、そのための「統計機能」を重視しました。結果的に、ボタン一つで私たちが必要とする統計データを出せるようになりました。非常にありがたいです。

清祐:私のこだわりでもあるのですが、統計データとは、「誰が見ても分かりやすく、役に立つ、つまり、活かされなければ意味がない」のです。感染症が得意な人なら分かるけど、普段から感染症に関するデータを見慣れていない人には伝わらない、アウトブレイクかもしれないと理解していただけないなら、真の感染防御にはつながらないからです。誰にでも分かりやすいグラフ化や色分けなど、以前はExcel で出てくるデータを手作業で「使える統計」に加工していました。でもそれでは時間もかかるし、人的ミスの可能性もありますから、システマティックに、誰が作業しても同じ「使える統計データ」を提示できるようにしたい、さらにICT メンバーにも活用してもらえるような「使える統計」にしたいと考えていました。しかも、必要なグラフをボタン1つで作成して表示してほしい。その素案を考えて、ケーディーアイコンズさんに形にしていただきました。

■現在のICONS21の利用状況

木部:微生物検査技師は、臨床検査と同じくらい感染管理業務にも時間を割きます。そのための資料作成には、 ICONS21が不可欠です。それから、アウトブレイクを疑ったときには検体培養のほかに環境培養も行いますし、一つの部署から耐性菌が多く出た場合はアウトブレイクなのか否かを判断するために疫学解析による原因追及も行います。こうしてまとまったデータを視覚化して伝えるためにも、CONS21の統計機能よく利用します。

柳澤 :CONS21には注意すべき細菌や薬剤との組み合わせといったアラート表示がありますので、若手でもベテランと同等の危険予測ができる仕組みは日常検査のなかでも非常に助かっています。

山下:また、感染症には法改正があるため、それにリアルタイムで対応できる ICONS21は、私たち細菌検査室にとって無くてはならない存在なのです。

■今後への期待

山下:いずれはAI による画像判定が可能になる日も近いと考えています。現状では例えば、顕微鏡で菌の存在確認を行い、使用する培地を追加していますが、技師の技量や施設ごとの基準に左右される部分でもあります。その画像データからAI が判断して、菌種、菌量、臨床的に意味があるかの判断、報告方法、感受性試験の必要性など、ある程度の方向性をシステマティックに導き出す、こうした機能がいずれ組み込まれるのではないかと期待しています。

柳澤:検査システムもいずれ入れ替えが必要です。今後も継続したい機能だけではなく、2年後、3年後に自分たちが何をしたいのかを考え、すでに未来を見据えたシステムへの要望を纏める運用を開始しています。検査システムとともに成長していくというスタンスで私達のような次の世代も関わっていきたいと思います。

■細菌検査における全国標準化を目指して

清祐:私は現在、日本臨床微生物学会の微生物検査標準化検討委員会で「細菌検査の標準化」に取り組んでいます。そのなかで検査材料マスターの統一も重要と感じています。微生物の分野で標準化を考えたとき、システムが与える役割は大きいと感じていますので、標準化に向けてシステム会社の協力も宜しくお願い致します。

まずは泌尿器関連材料の標準化プロトコールを策定予定です。患者さんは移動しますし、過去の検査結果等も病院間で統一化して共有できれば、より良い医療の提供につながるはずです。例えば、今の材料マスターは施設ごとに異なるのが実情で、かなり細かく分類している施設もあります。材料マスターを、臨床的意義に合わせて選別し、さらに検査の方法を標準化することで本当に「意味がある臨床材料のコード」を決めようとしています。前述の通り当院でもマスター管理を重視していますが、これもいずれは全国で統一できると良いと考えています。

■編集後記

「1病院の細菌検査室」にとどまらず、全国レベルでの標準化というビッグプロジェクトに挑戦する清祐氏と、この分野での次世代を担う細菌検査室の皆さん。彼らには、病院全体を俯瞰する “ 感染制御の出発点” という重要な役割を担う。そんな彼らの意思を受け継ぐ形で発展を続けるICONS21は、今後ますます注目が集まるだろう。(編集部)

※上記記事は全て取材当時のままを掲載